色を見るために必要な要素

色を見るためには物と眼だけではなく、光が必要である。

暗闇の中では色を識別できない。

つまり、光源・物体・視覚という3つの要素そろって、眼から入った情報が脳に伝わり、色を識別できる。

光とは?

光は、電気と磁気の性質をもつ電磁的エネルギーが空間を波となって振動しながら伝わる電磁波の一種である。

振幅:波の山の高さ。波の大きさを表す。

波長:波の山から山までの長さ

波長の単位:nm(ナノメートル) 1nm は 10 億分の 1m

可視光:人間の眼が感じることができる約380 ~ 780nm の波長範囲

太陽光とスペクトル

太陽光は、多様な波長の光で構成された複合光です。太陽光は、各単色光がほぼ均一に含まれているので白色光となる。

これをプリズム(ガラスの三角柱)に通すと分光が起きる。

波長ごとに単色光となって表れた虹色の帯はスペクトルと呼ばれ、波長の長い側から、赤→橙→黄→緑→青→藍→青紫の順になる。

分光した光の成分をグラフであらわしたものを分光分布と呼ぶ。

物体の色の見え方

光が物体に当たると物体の表面で反射、吸収、透過が起こる。

このとき、眼には反射(透明な物体では透過)した波長の光が届くため、その届いた色を見えることができる。

例えば、長い波長の赤い光を多く反射する物体の場合は、赤く見える。

反射でも透過でも見えない光は吸収されている。

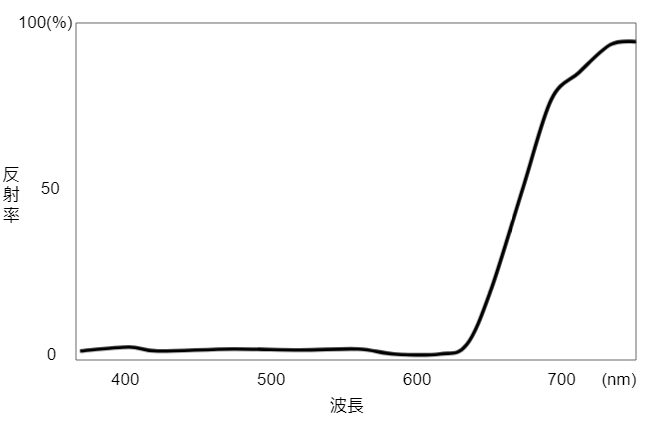

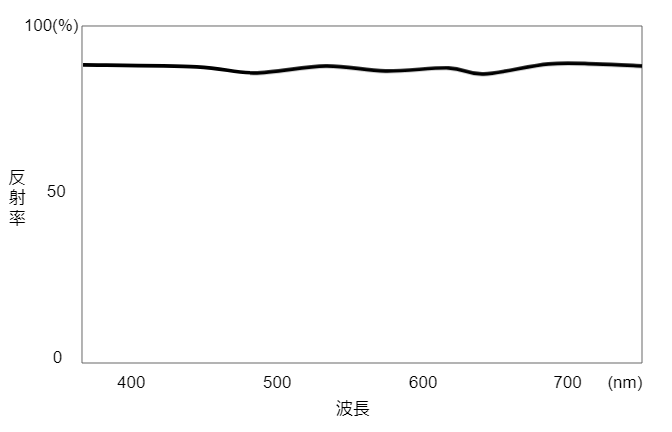

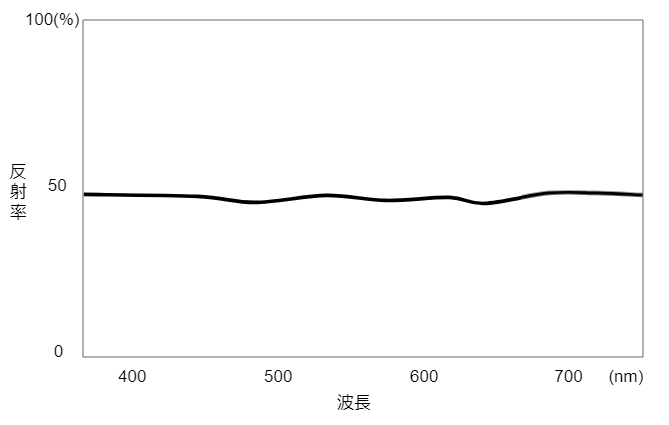

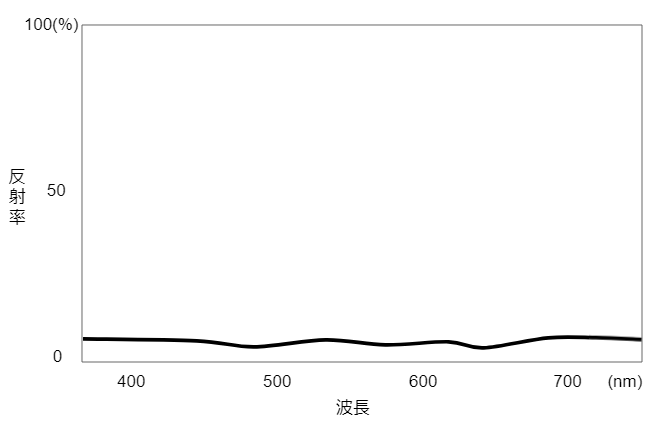

分光反射率曲線

光が物体にあたって反射した波長域をグラフ化したものを、分光反射率曲線と呼ぶ。

このグラフから、物体がどの波長の光をどれだけ反射しているかがわかり、物体の色を知ることができる。

無彩色で反射率が高いと明度が高い。

反射率の高低差が大きいと彩度が高い。

反射光と物体表面の質感

光の反射は入射角と反射角が等しい正反射と光が様々な方向へ反射する拡散反射がある。正反射は滑らかな平面、拡散反射は凹凸のある平面で起きる。

正反射:光沢つやがあるように感じられる(例:鏡)

正反射を含む拡散反射:一部が特定の方向に強く反射すると、明るさにムラができ、光沢やきらめきがあるように感じる(例:光沢紙)

拡散反射:まんべんなく拡散反射すると、つやのない柔らかな質感を感じる(マット紙)

透過

光が物体の内部を通過していく透過には、2種類存在する。

透過した光が直進することを正透過、透過した光が様々な方向へ散らばることを拡散透過と呼ぶ。

屈折

直進する光が、空気から水というように異なる物質の境界を斜めに通貨するときは、進行方向が変わる。

この現象を屈折と呼ぶ。

波長によって屈折する角度(屈折率)が変わる。

干渉

複数の光の波が重なったとき、波の山と山、あるいは谷と谷が重なると強め合って振動が大きくなり、明るく見える。

また、光の山と谷が重なると打ち消しあって、振動が小さくなり、暗く見える。

このような現象を干渉と呼ぶ。

回折

波には、障害物に当たったり小さな穴を通過すると、広がってい進んでいくという性質がある。

この現象を回折と呼ぶ。

光にも波の性質があり、回折は障害物や穴の大きさが光の波長と同じ程度の大きさか小さい時に起こる。

CDの表面が虹色に見えるのは、回折と干渉によるものである。

散乱

光は大気中のちりや水滴などの細かな粒子にあたる時様々な方向に散らばる。

この現象を散乱と呼ぶ。

波長の短い青色の光のほうが散乱しやすく、波長の長い赤色の光は散乱しにくい。

昼間の晴れた青空や、夕方の赤い夕焼けも光の散乱によって起こる。

昼間の青空:短波長の青い光が散乱しやすいため青く見える。

夕方の赤い空:長波長の赤い光は、散乱しにくいので、より遠くまで光が届くので、夕方は赤く見える。

コメント