はじめに

色彩検定2級の試験範囲には、「色彩生理」というテーマが含まれています。色彩生理は、視覚の仕組み、色の見え方、色覚異常など、色の知覚に関する生理的な側面を扱う分野です。本記事では、これらの基本概念を詳しく解説し、学習に役立つポイントを紹介します。

視覚の仕組み

視覚は、目が光を受け取り、それを脳が処理することで成り立ちます。視覚の仕組みを理解することは、色彩の知覚を理解するための基礎となります。

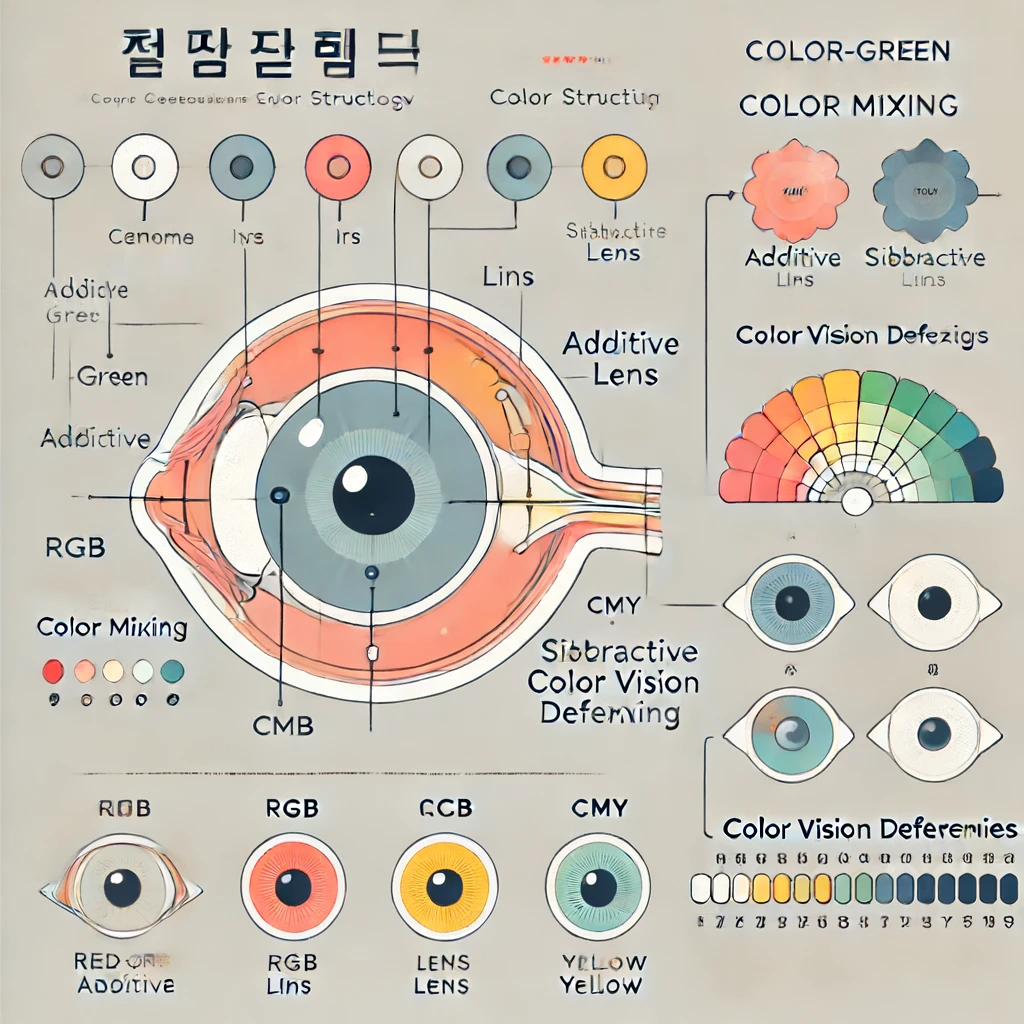

1. 眼球の構造

- 角膜: 眼の最前部にある透明な膜で、光を屈折させて網膜に焦点を合わせます。

- 虹彩: 目の色を決定する部分で、瞳孔の大きさを調整して光の量を制御します。

- 水晶体: 光を屈折させ、網膜に焦点を合わせる役割を持ちます。

- 網膜: 目の内側にある光を感知する細胞(錐体細胞と桿体細胞)が集まった部分です。

2. 錐体細胞と桿体細胞

- 錐体細胞(Cone Cells): 色を感知する細胞で、主に明るい環境で機能します。三種類の錐体細胞(S錐体、M錐体、L錐体)があり、それぞれ異なる波長の光(短波長、中波長、長波長)に感度があります。

- 桿体細胞(Rod Cells): 明暗を感知する細胞で、主に暗い環境で機能します。色の感知には関与しません。

色の見え方

色の見え方は、光の波長や強度、環境条件によって異なります。以下は、色の見え方に影響を与える主要な要素です。

1. 色の加法混色と減法混色

- 加法混色: 光の三原色(赤、緑、青)を組み合わせることで、白色光が得られます。ディスプレイや照明で使用されます。

- 減法混色: 色料の三原色(シアン、マゼンタ、イエロー)を組み合わせることで、黒色が得られます。印刷や絵画で使用されます。

2. 色順応

色順応は、目が特定の色に長時間さらされることで、他の色の見え方が変化する現象です。例えば、赤い光に長時間さらされると、白い紙が緑色に見えることがあります。

3. 同時対比

同時対比は、隣り合う色同士が互いに影響し合って見える現象です。例えば、灰色の四角が白い背景では暗く、黒い背景では明るく見えます。

色覚異常

色覚異常は、特定の色を正しく認識できない状態です。色覚異常にはいくつかのタイプがあります。

1. 先天性色覚異常

- 赤緑色覚異常: 赤と緑の区別が難しい状態で、男性に多く見られます。プロトノピア(赤色盲)とデュトノピア(緑色盲)に分類されます。

- 青黄色覚異常: 青と黄色の区別が難しい状態で、トリトノピア(青色盲)に分類されます。

2. 後天性色覚異常

後天性色覚異常は、病気や薬の影響で生じる色覚異常です。加齢黄斑変性などが原因となることがあります。

学習ポイント

1. 視覚の基本構造を理解する

眼球の構造や錐体細胞と桿体細胞の役割を理解しましょう。視覚の仕組みを把握することで、色の見え方の基本がわかります。

2. 色の見え方の変化を覚える

加法混色や減法混色、色順応や同時対比など、色の見え方に影響を与える要素を理解しましょう。これらの現象を実際に観察すると理解が深まります。

3. 色覚異常の種類と特徴を学ぶ

色覚異常のタイプやその特徴を覚えましょう。色覚異常に関する理解は、色彩検定の試験で頻出のテーマです。

まとめ

色彩検定2級の「色彩生理」では、視覚の仕組み、色の見え方、色覚異常についての知識が求められます。視覚の基本構造や色の見え方に影響を与える要素、色覚異常の種類と特徴をしっかりと学びましょう。この記事を参考にして、色彩検定2級の合格を目指してください。

コメント