はじめに

色彩検定2級の試験範囲には、「色彩調和」という重要なテーマが含まれています。色彩調和は、色を組み合わせる際の美的なバランスを保つための理論や原則を学ぶものです。本記事では、配色理論や調和の原理、カラーコーディネートの基本について詳しく解説し、学習に役立つポイントを紹介します。

色彩調和とは?

色彩調和とは、複数の色を組み合わせたときに生まれる美的なバランスや統一感のことを指します。色彩調和を理解することで、視覚的に心地よい配色を作り出すことができます。

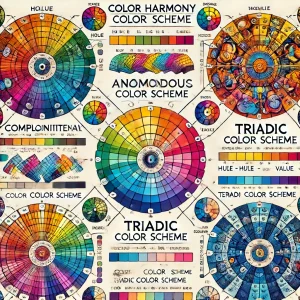

配色理論

配色理論にはさまざまなアプローチがありますが、ここでは代表的なものをいくつか紹介します。

1. 補色配色 (Complementary Color Scheme)

補色配色は、色相環で正反対に位置する色を組み合わせる方法です。例えば、赤と緑、青とオレンジなどが補色の関係にあります。補色配色は、コントラストが強く、目を引く配色になります。

2. 類似配色 (Analogous Color Scheme)

類似配色は、色相環で隣接する3つの色を組み合わせる方法です。例えば、青、青緑、緑などが類似配色になります。類似配色は、調和が取れやすく、落ち着いた印象を与えます。

3. トライアド配色 (Triadic Color Scheme)

トライアド配色は、色相環で等距離に位置する3つの色を組み合わせる方法です。例えば、赤、青、黄などがトライアド配色になります。トライアド配色は、バランスの取れた、活気のある配色になります。

4. テトラード配色 (Tetradic Color Scheme)

テトラード配色は、色相環で2組の補色を組み合わせる方法です。例えば、赤と緑、青とオレンジなどがテトラード配色になります。テトラード配色は、豊かなカラーバリエーションを持つ複雑な配色になります。

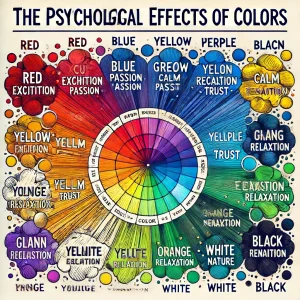

調和の原理

色彩調和を達成するための原理には、以下のようなものがあります。

1. バランス

バランスは、色の分布や配置が均等であることを意味します。左右対称や上下対称の配色がバランスの良い調和を生み出します。

2. リズム

リズムは、色の繰り返しや変化を取り入れることで、視覚的な動きや流れを生み出します。例えば、色の濃淡や明度の変化を使った配色がリズムを生み出します。

3. 統一感

統一感は、共通の色相やトーンを使うことで、配色全体に一貫性を持たせることです。統一感のある配色は、調和が取れやすくなります。

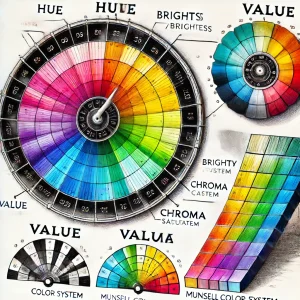

カラーコーディネートの基本

カラーコーディネートは、配色理論や調和の原理を実践に応用するための技術です。以下のポイントを押さえることで、効果的なカラーコーディネートが可能になります。

1. メインカラーの選定

メインカラーは、配色の中心となる色です。メインカラーは、使用する面積が最も大きく、全体の印象を決定します。

2. アクセントカラーの使用

アクセントカラーは、メインカラーとは対照的な色で、配色に変化を加えます。アクセントカラーは、小さな面積で使うことで、効果的に強調ポイントを作り出します。

3. トーンの調整

トーンは、色の明度や彩度を調整することで、全体のバランスを整えます。同じ色相でも、異なるトーンを組み合わせることで、深みのある配色が可能になります。

配色理論の図解

以下に、配色理論を視覚的に理解するための図を示します。

まとめ

色彩検定2級の「色彩調和」では、配色理論や調和の原理、カラーコーディネートの基本を理解することが求められます。補色配色や類似配色などの基本的な配色理論を学び、バランスやリズムなどの調和の原理を応用することで、美しい配色を作り出すことができます。この記事を参考にして、色彩検定2級の合格を目指しましょう。

コメント