はじめに

色彩検定2級は、色彩に関する知識を深め、実務に活用できるスキルを証明する資格です。試験範囲の一部には、「色の基礎」として色の三属性(色相、明度、彩度)や色立体についての理解が含まれています。本記事では、これらの基本概念を詳しく解説し、色彩検定2級の合格を目指すための学習ポイントを紹介します。

色の三属性

色の三属性とは、色相、明度、彩度のことです。これらは色を特徴づける重要な要素であり、それぞれ以下のように定義されます。

1. 色相 (Hue)

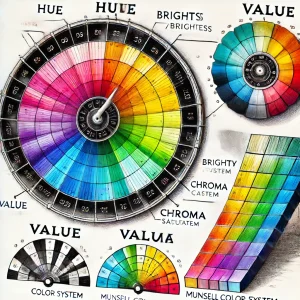

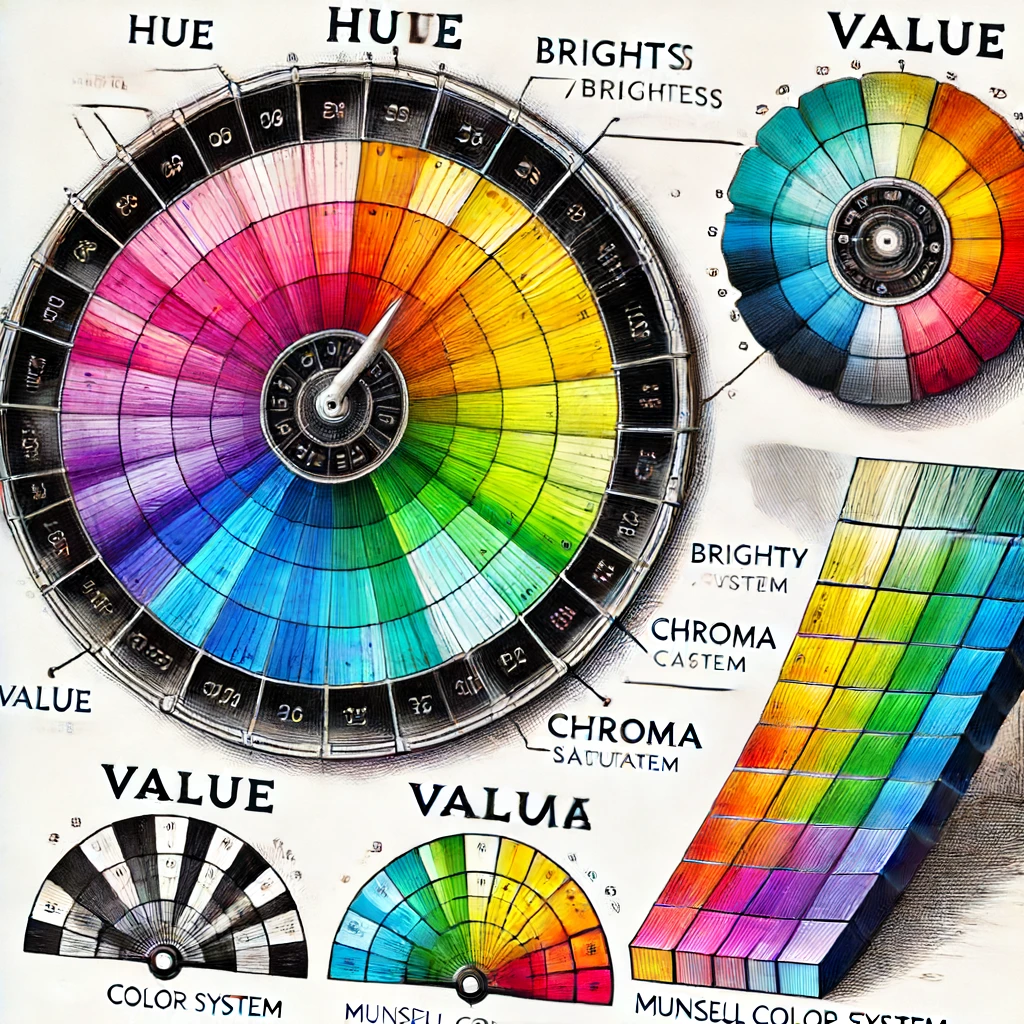

色相は、色の種類や色味を示します。例えば、赤、青、黄色などが色相にあたります。色相環(カラーサークル)は、色相の配列を円形に示したもので、色彩の関係を視覚的に理解するのに役立ちます。

2. 明度 (Value)

明度は、色の明るさや暗さを示します。明度が高い色は明るく、低い色は暗いです。白は最も高い明度を持ち、黒は最も低い明度を持ちます。

3. 彩度 (Chroma/Saturation)

彩度は、色の鮮やかさや強さを示します。彩度が高い色は鮮やかで、低い色はくすんでいます。純色は最も高い彩度を持ち、灰色に近づくほど彩度が低くなります。

色立体

色立体(Color Solid)は、色の三属性を立体的に表現したものです。代表的な色立体には、マンセル表色系(Munsell Color System)があります。マンセル表色系は、色相、明度、彩度を三次元的に配置し、色を正確に分類します。

マンセル表色系

マンセル表色系は、以下のような構造を持っています:

- 色相環: 色相は円周上に配置されます。

- 明度軸: 中央の垂直軸が明度を表し、上に行くほど明るく、下に行くほど暗くなります。

- 彩度軸: 各色相ごとに放射状に広がる軸が彩度を示し、中心に近いほど彩度が低く、外側に行くほど彩度が高くなります。

色立体の図

以下に、色立体を視覚的に理解するための図を示します。

学習ポイント

1. 色相環の理解

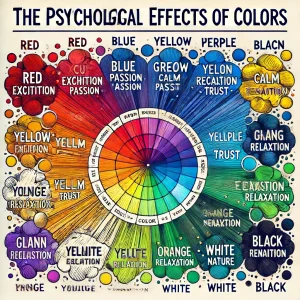

色相環をしっかりと理解し、各色相の位置関係を覚えましょう。補色(色相環で正反対に位置する色)の関係も重要です。

2. 明度と彩度の関係

色の明度と彩度の違いを理解するために、実際に色を見比べることが役立ちます。ペイントチップやカラーサンプルを使って、明度と彩度の変化を観察しましょう。

3. マンセル表色系の練習

マンセル表色系を理解するために、色票を使って色の分類を練習しましょう。色相、明度、彩度を基準に色を分類することで、色立体の構造が明確になります。

まとめ

色の三属性(色相、明度、彩度)と色立体の理解は、色彩検定2級の重要な基礎知識です。これらの概念をしっかりと学び、実践的な練習を行うことで、試験に備えることができます。この記事を参考にして、色彩検定2級の合格を目指しましょう。

コメント